手伝いは都電に乗って

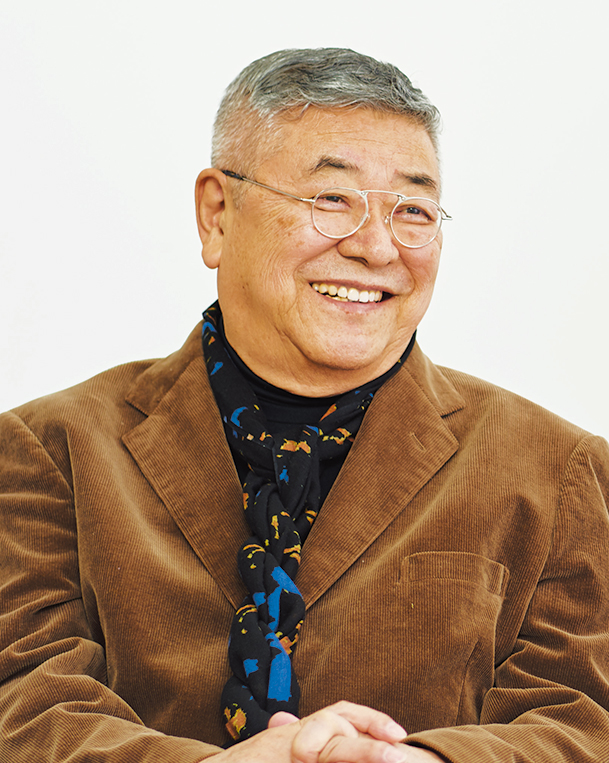

佐藤 礼子 72歳 東京都江東区在住

昭和三十年代の始め、十三歳の私は家族と新宿の町に暮らしていた。近くの大通りには都電の十一系統と十二系統が行き交い、それは人々の生活にも風景にも馴染んでいた。明治生まれの母は、自宅で洋装の注文服の仕事をしていて、いつも大忙しであった。

中学二年生くらいになると、学校から早めに帰れた日や休みの日など、母の手伝いをするようになった。

「須田町まで地伸しをお願いね。」

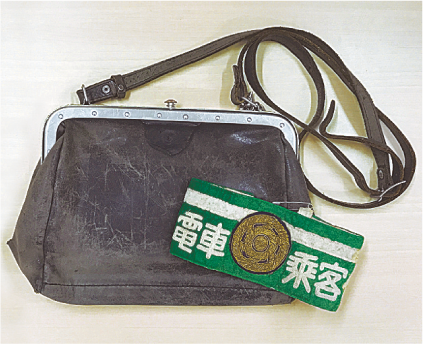

地伸しとは服を作る前に、生地に蒸気を当てて形崩れを防ぐためのものだ。その度に私は母から渡された二、三着分の生地を風呂敷に包んで十二系統に乗った。当時の生地は重いものも多く、そんな時は体に寄せてしっかりと抱えていたものだ。

四谷見附からはお堀の緑を右に眺めながら市ヶ谷へ、そこから九段の坂を下り、学生街や神保町の古書店街を越えていくと、沢山の生地屋が並んでいる須田町に着くのだ。乗っている時間は二十~三十分ほどだったと記憶しているが、移りゆく景色を眺めたり、都電に流れる穏やかな雰囲気を味わいながら過ごすこの時間を、私は楽しみにもしていた。

そんな神田の街の中にある地伸し屋はとても賑わっていて、時々勢いよく蒸気を吹き出していた。店が混んでいるときは軒先に座り、じっと自分の番がくるのを待つ。やがて帰りの停留場への道、手にした包みにはいつも蒸気の温かさが残っていた。

こうして幾度となく手伝いで乗った都電と喜ぶ母の顔を、六十年の時を超え、今も懐かしく思い出す。時々チンチンと鳴る都電のあのベルの音とともに。