登り急カーブとドイツからの手紙

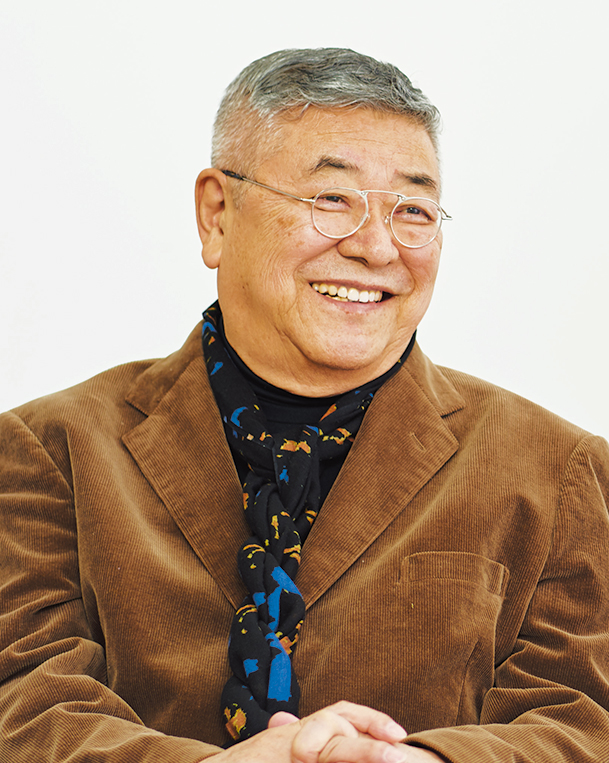

末松 茂明 80歳 神奈川県横浜市在住

昭和十八年頃、国民学校低学年だった私は母に連れられ電車に乗って、よく新宿へ買い物に行った。自宅から最寄りの停留場「東大久保(抜弁天前とも呼ばれていた)」から電車に乗れば、あっという間に新宿。新宿からの帰路は、東口はずれの横町にある「角筈(つのはず)」始発の十三系統「万世橋」行きの電車に乗った。

「万世橋」から来た電車は、終点「角筈」で折り返す。電車が架線ポールの向きを進行方向に変えるため、車掌が反り返って窓から半身を出し、ポールに取りつけられたロープを見事に操るのを見るのは楽しかった。これは、始発だから見られる光景で、いつも得をしたような気分になった。

車両は小さく、「大久保車庫前」を過ぎると急カーブの坂を一気に登りきった。スピードは速くはなかったけれど、歩き疲れた小さな身体に電車の遠心力はなかなか強烈で、委ねているのが気持ちよかった。

その頃、ドイツ在勤中の父から届いた、昭和十八年八月十日付の手紙が残っている。父は日本大使館付武官だった。

「東京が東京都になったさうだ。牛込区や中野区も何か他のものに変わったのか、それとももとのままなのか、ドイツにいる連中には判らない。市電や市バスは、これからは都電や都バスと言ふのだらう。耳なれないせゐか何となく変な感じがする…」

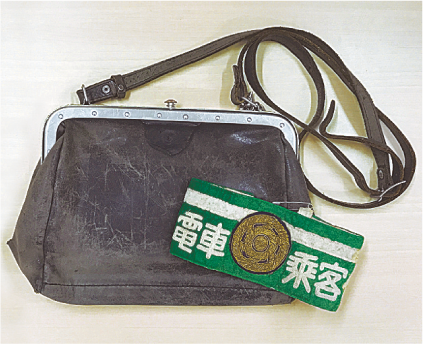

都電というと、架線ポールを操る車掌さん、登り急カーブ、そして父からの手紙が懐かしく思い出される。当時の切符もいまだに持っていて、私の宝物となっている。